Mo mè u m pis al bòci, u m pis e’ véin tal bòci, i bucéun l’è cla roba tipo famiglia, che mè la famiglia, bivíl vuilt il vino da famiglia, mè a l bèggh tal bòci, póch e bón, sanzvàis, albèna, bianchèl, pagadébit, cagnina, ènca la cagnina, che aquè da néun l’è fadéiga a truvèla, mo la è bona, quant la è bona, e mè ènca tótt’ stal bòci a li téngh dacòunt, che ad sòtta, te magazéin adlà, agli ò messi te magazéin adlà, amo agli è ch’a n li còunt piò, e quant a vagh ad sòtta, ch’a zènd la luce, l’è cmè un mer, perchè sono di colori diversi, piò céri, piò schéuri, u i n’è ch’al dà te vàird, u i n’è ch’al dà te ròss e lí delle volte, a déggh, qui ci vorrebbe come una barca, e vai per il mare, e senti una romanza, una barcarola1.

(Raffaello Baldini, La fondazione, Einaudi, Torino, 2008, p. 16).

Con maggiore o minore consapevolezza, tutti noi conferiamo significato alle cose, ma solo gli artisti lo fanno metodicamente e secondo personali tecniche e percorsi di ricerca. Essi danno la propria voce alle cose mute e, talvolta, come accade frequentemente ai bambini, fingono perfino di farle parlare.

(Remo Bodei, La vita delle cose, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 30).

Chissà cosa direbbe Remo Bodei se sapesse che le sue parole mi fanno pensare non a Rembrandt o a Van Gogh ma a Ettore Guatelli. L’articolo di Francesco Paolella in “Clionet”2 mi ha prepotentemente fatta tornare a quando ho conosciuto Ettore nel 1999, quando ho deciso di dedicare la mia tesi di laurea agli strumenti musicali del Museo Guatelli. Tra il 1999 e il 2002 ho frequentato assiduamente il Museo, sia in presenza di Ettore, sia dopo la sua morte e, come tutti gli ospiti di Casa Guatelli, ho pure dormito dentro il museo, dato che la Camera degli orologi3 (dove in realtà mi colpivano particolarmente gli stampi per le uova e per figure di cioccolato) fungeva da camera da letto per chi veniva accolto a passare la notte lì. Francesco Bersini, che all’epoca ragionava con Ettore sulla trasformazione della Camera dei giochi e della Camera delle scimmie (che finì per accogliere anche le scarpe e gli attrezzi da calzolaio), mi disse: “Stai attenta, perché ci sono i fantasmi!”. Quando ho spento la luce la prima sera, ho capito che i fantasmi erano gli orologi con i quadranti fluorescenti che rilucevano nel buio.

Come Van Gogh, anche Ettore aveva il suo scarpone: spaiato, risolato, rattoppato e cucito col filo di ferro (come piaceva a lui, che aveva un particolare amore per il riuso e per l’ingegnosità di chi era in grado di riparare gli oggetti e rammendare i vestiti), ottenne un nuovo posto esclusivo nella nuova Camera delle scimmie, un po’ isolato rispetto al rosone sulla parete costruito con le forme per le scarpe e alle altre coppie di calzature disposte nello spazio appena rimodellato in funzione della poesia delle scarpe.

Avevo potuto conoscere il Museo Guatelli, insieme ad altri studenti, grazie a Febo Guizzi, che all’epoca insegnava organologia alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, e che ci aveva portati a visitarlo. Nel corso del tempo Guatelli aveva raccolto alcuni strumenti della musica popolare italiana di straordinario interesse e che erano noti, in ambito etno-organologico, sin dai primi anni Ottanta, quando si era svolta l’importante mostra Gli strumenti della musica popolare in Italia4.

Bisogna tuttora recarsi al Museo Guatelli per studiare gli unici esemplari di ghironde italiane, presumibilmente costruite da suonatori girovaghi della Val Ceno e Val Taro, per osservare tre pive emiliane complete (di cui una, quella posseduta dal suonatore Lorenzo Ferrari, è conservata con l’otre a cui sono legate le canne, un otre di ricambio e una piccola raccolta di ancie), per esaminare ciò che è rimasto del laboratorio di Nicolò Bacigalupo (“u Grixiu”), costruttore di pifferi e müse di Cicagna, per rendersi conto di come funzionano i piccoli finti strumenti musicali che dovevano manipolare le scimmie durante gli spettacoli che gli orsanti e scimmiari dell’Appennino Parmense tenevano nei Paesi europei e non. Ma Ettore aveva capito che il suono e la musica pervadono la vita e dunque aveva raccolto anche trombe di conchiglia, giocattoli sonori5, strumenti da strepito della settimana santa, campane e campanacci per umani e per animali6.

Solo le ghironde avevano una collocazione non stabile e solo gli strumenti musicali e attrezzi del Grixiu, una müsa e la piva di Ferrari erano stati collocati in vetrine appese nella stanza dove Mimmi, fratello di Ettore, impastava il pane, e rimasti in quella inusuale collocazione a seguito di una mostra. Le pive emiliane erano da cercare dentro i vasi di vetro nella Camera della zia, dove organetti e fisarmoniche facevano da base uniforme agli scaffali su cui poggiavano macinini, mortai, strumenti di misurazione e altri oggetti di ogni tipo accomunati solo da dimensioni abbastanza uniformi. I giocattoli sonori erano sparsi nella Camera dei giocattoli, gli strumenti da strepito della settimana dovevano essere recuperati lungo i pilastri del Salone principale, campane e campanacci erano appesi nel Ballatoio delle ceramiche, gli ottoni sul soffitto della scala che porta al Salone principale.

Niente a che vedere con i consueti musei di strumenti musicali, dove essi fanno mostra di sé isolati e accessibili, provvisti di dispositivi tecnologici per ascoltarne il suono, o magari in qualche caso anche suonabili. Disattivati, gli strumenti musicali del Museo Guatelli si confondevano in mezzo alle altre cose, col pregio di essere rimasti (tranne la ghironda Nigout, restaurata da Lino Mognaschi) come Ettore li aveva trovati, conservando dunque segni d’uso e riparazioni di buona o cattiva fattura, diventati elementi del microcosmo del Museo Guatelli e trasformati, per chi è in grado di vederli in quest’ottica, in documenti. Si erano infatti salvati dalla smania di rimetterli indistintamente in funzione (perdendo irrimediabilmente tracce storiche di materiali impiegati e tecniche costruttive) che spesso pervade i collezionisti di strumenti musicali, dimenticando che il suono è un dato culturale e credendo che basti rimettere in funzione uno strumento per recuperarne il “suono storico”, a prescindere dalle trasformazioni della nostra cultura uditiva e dalla conoscenza del rapporto col gesto di chi suona7.

Di certo Guatelli era specialista nel disattivare gli oggetti, o meglio, prendendo ora in prestito le parole a Giorgio Agamben, a “profanare” gli oggetti, sottraendoli al loro uso specialistico (“sacro”) per aprirli a un nuovo uso espositivo e didascalico, decisamente inaspettato per chi fino poco tempo prima li aveva impiegati nella propria quotidianità. Agamben, partendo da una constatazione di Émile Benveniste, parla del gioco come capovolgimento del sacro:

Il gioco libera e distoglie l’umanità dalla sfera del sacro, ma senza semplicemente abolirla. L’uso a cui il sacro è restituito è un uso speciale, che non coincide con il consumo utilitaristico. La “profanazione” del gioco non riguarda, infatti, soltanto la sfera religiosa. I bambini, che giocano con qualunque anticaglia capiti loro sottomano, trasformano in giocattolo anche ciò che appartiene alla sfera dell’economia, della guerra, del diritto e delle altre attività che siamo abituati a considerare come serie. Un’automobile, un’arma da fuoco, un contratto giuridico si trasformano di colpo in giocattoli. Comune, tanto in questi casi come nella profanazione del sacro, è il passaggio da una religio, che è ormai sentita come falsa e oppressiva, alla negligenza come vera religio. E questa non significa trascuratezza (nessuna attenzione regge il confronto con quella del bambino che gioca), ma una nuova dimensione dell’uso, che bambini e filosofi consegnano all’umanità8.

E non a caso Guatelli, in uno dei suoi scritti in cui racconta come è nato il Museo, ricorda come il gioco, quando ancora era ragazzo, sia stato alla base della sua propensione a raccogliere e a riutilizzare oggetti scartati che venivano reimpiegati proprio per la costruzione di giocattoli:

Le scatole di conserva scartate, i gonfiòn, vuotate con piccoli fori, diventavano i fusti del petrolio che i montatori-trebbiatori si portavano dietro su un carro a rimorchio che noi costruivamo con le cassettine in legno della cotognata Erba. Le scatole da lucido ne diventavano le ruote, come anche per il trattore, più grandi le posteriori. A mia madre, che aveva la bottega, arrivavano i formaggini dentro cassettine di legno. Una diventava l’ossatura della trebbiatrice. La modificavo con assicelle di altre che guastavo ritagliandoci anche le pulegge e le ruote. Il rocchetto del refe, allora più scavato, con strisce di lamiera ritagliate da una scatola di conserva, diventava il cilindro sgranatore. Da strisce di tela cerata per grembiuli ritagliavo le cinghie di trasmissioni. Per far “funzionare” il trattore, il trebbiatore e l’imballatrice, bisognava tenerli fermi: erano troppo leggeri, e cadevano altrimenti. Ma “funzionavano”. Dalla trebbiatrice fatta da Dino, a metterci dentro una spiga per volta, veniva fuori sgranata, “trebbiata”. Il trattore più bello me l’han preso su appena pitturato davanti a casa, intanto che si asciugava. Ero già alle medie e non ne ho più fatti9.

Più tardi, quando Ettore diventa responsabile di una colonia estiva a Bedonia, si aggiunge un intento didattico, dato che con le cose Guatelli riesce a parlare ai ragazzi di cultura e pure della lingua madre: «Mi pensavo già incaricato (si pensa anche di avere un utile) dal provveditorato a fare queste ricerche e a fare i conti con il dialetto, così diverso dal nostro da stentare a capirsi»10, un intento che, come ha ben ricordato Francesco Paolella, lo accompagna in tutta la sua professione di maestro di scuola elementare. Ma a questo se ne aggiunge ben presto un altro, di carattere piuttosto etico:

Il fine didattico è la ragione prima, connaturata alla mia condizione e al mio temperamento. Ma ce n’è un’altra, fondamentale. La rabbia di vedere genitori di montagna, contadini, magari artigiani dalle mani miracolose venire dal maestro esitanti, imbarazzati, timidi, colpevoli, col cappello che si arrotolano fra le mani, come a scusarsi di venire a chiedere, di osare, e disturbare per il figlio. Volevo che questa gente avesse coscienza della dignità del loro stato, della loro condizione, della loro morale e della loro cultura. Perché un “capo”, un bravo, esperto e capace contadino o resdora deve sentirsi meno di un maestro, che magari nel proprio campo è meno bravo, meno valido, meno competente di lui nel suo? Perché deve avere paura, sentirsi da meno di un avvocato magari stupido, di un prete magari ignorante, di un dottore magari ottuso?

Non che io sogni di cambiare il mondo: io stesso sento il complesso di essere contadino. Ma intanto che, assieme a queste mamme, papà, nonni, cerchiamo di sapere chi siamo, cosa sappiamo o cosa sapevano loro che ora non si sa più, e facciamo scrivere ai loro figli quello che loro dicono, mettendolo alla pari di quello che “si studia sui libri”, qualcosa in loro stessi cambia, e un po’ di avvilimento finisce per scomparire. E con loro si stabilisce un rapporto che arricchisce prima di tutto noi maestri, ma anche e non poco i loro figlioli, che così cominciano a non vergognarsi dei genitori “che sono ignoranti” e che “non contano niente”.

E si potrebbe ancora continuare, ma devo finire. Cos’ho di importante? Tutto: la mia raccolta di cose ovvie, dalla carta stagnola (anche se non proprio) all’attrezzatura di uno scimmiaro che girava la Francia e i Paesi Bassi, fino all’ultima guerra e che vibra di un’umanità delicata, quest’uomo, da raccontarmi che ogni volta, prima di far ballare le scimmie davanti al pubblico, doveva bere un Martini di nascosto per vincere la vergogna. Gli otri o baghe, per portare il vino a dorso di mulo nelle osterie lontane dalla strada: i cesti per il pane, gli attrezzi del segantino, del boscaiolo, dei castagnari, dei maniscalchi con relativi mantici, da castratori, fabbri, falegnami, bottari, calzolai: contenitori in legno per granaglie e farine, aratri, carretti, zappe, vanghe, roncole e tutti gli attrezzi da contadino. Poi vestiti, coperte, telai e tutto per canapa e lino; martelli per tutti i mestieri (muratore, scalpellino, fabbro, maniscalco).

Selci minerali, reperti archeologici e geologici, pezzi di legno a scopo didattico, cappelli militari, ferri occorrenti nella casa (navette, portagrondaie, serrature, cardini, uncini) o per i mobili. Ceramiche, scodelle di legno, colini, palette, formelle e scolatoi, misure, bilance, bilancioni, seghe, trapani, filiere, morse, incudini, catene, pentole di rame e di bronzo, di ghisa e di bandone stagnato, posate e coltelli, forme per dolci, rastrelli; soffione, mole, pale per focolare, alari; torchi per uva e mele, presse per formaggio; arcolai, filatoi, mobili ricavati da tronchi, insegne. Nulla che abbia valore venale, niente che non ne abbia uno didattico. Tappatrici, navasol, truogoli e bigonci per il bucato, sassi di diverse fogge, strumenti musicali rustici. E altro.

Ricordo ancora che prima di ogni cosa e dovunque mi sento il maestro col desiderio di far partecipi i ragazzi i modo particolare della mia cultura precipuamente orale e, col museo, ora fatta anche di cose “parlanti”11.

Ho aperto questo breve contributo pensando ad Ettore come ad un artista, suggestionata dalle parole di Remo Bodei, ma Ettore non si è mai considerato tale e tantomeno ha mai preteso di essere riconosciuto come artista. Si definiva un contadino, capace di far parlare le cose e lo faceva regolarmente, durante le visite al museo con lui, e nei suoi numerosi scritti sul Museo e sulle cose, in una prosa allo stesso tempo chiara e divagatrice, piena di discorsi riportati e di testimonianze ricevute dalle persone incontrate nei luoghi più vari, dalla scuola, ai viaggi insieme ad antiquari e rigattieri, agli ospedali dove è stato più volte ricoverato12.

Eppure è difficile non cedere alla tentazione di richiamare, per Ettore Guatelli e per il suo Museo, le parole che Giorgio Agamben ha speso per Marcel Duchamp e per il ready made. In fondo il termine “museo” Ettore ha finito per accettarlo. Anche se ci è voluto un po’ a lui e a chi lo conosceva per abituarsi, al punto da dover appendere al portone un cartello con la scritta «il museo è qui», Ettore ha accettato di mettersi in gioco nel mondo dei ‘musei’, fino ad avviare, già diversi anni prima della sua morte, un dialogo con la Provincia di Parma per l’acquisizione pubblica della casa e della raccolta.

Che cosa fa Duchamp per far esplodere o almeno disattivare la macchina opera-artista-operazione? Egli prende un qualsiasi oggetto d’uso, magari un orinatoio, e, introducendolo in un museo, lo forza a presentarsi come un’opera d’arte. Naturalmente – tranne che per il breve istante che dura l’effetto dell’estraneazione e della sorpresa – in realtà nulla viene qui alla presenza: non l’opera, perché si tratta di un oggetto d’uso qualsiasi prodotto industrialmente, né l’operazione artistica, perché non vi è in alcun modo poiesis, produzione, e nemmeno l’artista, perché colui che sigla con un ironico nome falso l’orinatoio non agisce come artista, ma, semmai, come filosofo o critico o, come amava dire Duchamp, come «uno che respira», un semplice vivente. Il ready-made non ha più luogo, né nell’opera né nell’artista, né nell’ergon né nell’energeia, ma soltanto nel museo, che acquista a questo punto un rango e un valore decisivo13.

Per Ettore il Museo era una questione di felicità, e in questo senso anche di arte, se prendiamo sul serio Agamben quando dice che «l’arte non è che il modo in cui l’anonimo che chiamiamo artista, mantenendosi costantemente in relazione con una pratica, cerca di costituire la sua vita come una forma di vita: la vita del pittore, del falegname, dell’architetto, del contrabbassista, in cui, come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di meno che la sua felicità»14:

Per quello che mi riguarda, credo di poter dire che una raccolta nasce principalmente dalla gioia, da una mania di avere che diventa sempre più consapevole e che si accresce di mano in mano che soddisfa: non mi han limitato le più o meno affettuose esortazioni a non prender su tutto, ma i soldi15.

Note

1 Ma a me mi piacciono le bottiglie, mi piace il vino nelle bottiglie, i bottiglioni è quella roba tipo famiglia, che io la famiglia, bevetelo voi il vino da famiglia, io lo bevo nelle bottiglie, poco e buono, sangiovese, albana, bianchello, pagadebit, cagnina, anche la cagnina, che qui da noi è fatica trovarla, ma è buona, quando è buona, e io anche tutte queste bottiglie le tengo da conto, che di sotto, nel magazzino di là, le ho messe nel magazzino di là, e beh sono che non le conto più, e quando vado di sotto, che accendo la luce, è come un mare, perchè sono di colori diversi, più chiare, più scure, ce ne sono che danno sul verde, ce ne sono che danno sul rosso, e lí delle volte, dico, qui ci vorrebbe come una barca, e vai per il mare, e senti una romanza, una barcarola (traduzione di Giuseppe Bellosi, in Raffaello Baldini, La fondazione, cit., p. 17; le parti in corsivo sono invariate rispetto al testo in lingua originale).

2 Francesco Paolella, Storia di Ettore Guatelli, fondatore di un museo, in “Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi”, vol. 2 (2018) [03-04-2018]. http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/storie_paese/paolella-storia-di-ettore-guatelli-fondatore-di-un-museo.

3 La denominazione delle sale del museo rispecchia quella utilizzata in Pietro Clemente, Ettore Guatelli (a cura di), Il bosco delle cose. Il museo Guatelli di Ozzano Taro, Guanda, Parma, 1996.

4 Allestita a Venezia, Teatro La Fenice e nella Rocca di Angera tra marzo e ottobre 1983; Teatro Comunale di Bologna, Teatro alla Scala di Milano, Castelfidardo, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma tra gennaio e dicembre 1984. L’elenco degli strumenti esposti è consultabile in Roberto Leydi, Febo Guizzi (a cura di), Strumenti musicali e tradizioni popolari in Italia, Bulzoni, Roma, 1985, pp. 307-344.

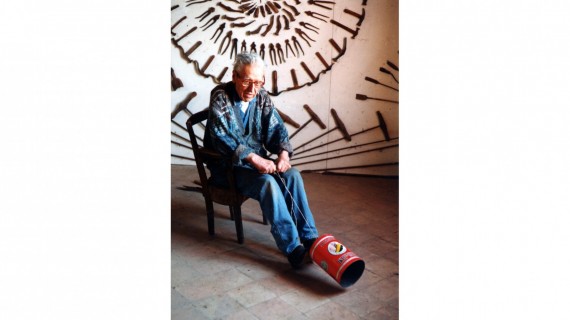

5 Nell’immagine di apertura dell’articolo, Ettore Guatelli spiega il funzionamento della “mitraglia”, un giocattolo sonoro (idiofono a frizione) del Museo Ettore Guatelli.

6 Dal punto di vista etno-organologico, gli strumenti musicali del Museo Ettore Guatelli sono presi in esame in Febo Guizzi, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lim, Lucca, 2002; Cristina Ghirardini, Gli strumenti musicali del Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, in “Fonti Musicali Italiane”, 2006, n. 11, pp. 265-288; Cristina Ghirardini, Gli strumenti di Nicolò Bacigalupo, detto “u Grixiu” di Cicagna, e i ritrovamenti di Calvari e Montoggio, in Il piffero in Fontanabuona, a cura del Centro di Documentazione della Civica Biblioteca di San Colombano Certenoli, Grafica Piemme, Chiavari, 2007 (Quaderni del Lascito Cuneo), pp. 5-40; Febo Guizzi, «Quella canzon m’intenerisce». Jeunes filles, vielles à roue et savoyards: réalité populaire ou mythe populiste?, in “Musiques Images Instruments”, 2016, n. 16, pp. 155-174.

7 Argomenti come il restauro conservativo e il restauro funzionale degli strumenti musicali hanno avuto importanti dibattiti anche in Italia soprattutto negli anni Ottanta. Ultimamente la discussione sembra essersi raffreddata su posizioni tacitamente contrapposte: chi, a prescindere, attua restauri funzionali e chi propende per i restauri conservativi; chi, nelle proprie collezioni, valuta caso per caso se rendere uno strumento funzionale all’esecuzione musicale oppure no, talvolta scegliendo la seconda opzione semplicemente per mancanza di fondi. È certamente importante per i musicisti che studiano le prassi esecutive storiche avere a disposizione per esempio pianoforti privi del telaio di ghisa e con meccanica e pedali riconducibili alle peculiarità strutturali precedenti alla standardizzazione del pianoforte moderno, violini barocchi, traversieri, oboi e clarinetti con poche chiavi e non combinate nei sistemi ottocenteschi. Tuttavia non sempre la soluzione migliore è riportare in funzione uno strumento storico: la grande tradizione liutaria italiana ha formato costruttori capaci di realizzare ottime copie e un’accurata valutazione delle collezioni di strumenti musicali, prima di qualsiasi intervento di restauro, dovrebbe essere la norma in tutte le collezioni, per evitare arbitrarie perdite di documenti.

8 Giorgio Agamben, Profanazioni, Nottetempo, Roma, 2005, pp. 106-107.

9 Clemente, Guatelli (a cura di), Il bosco delle cose, cit., 1996, p. 214.

10 Ivi, p. 223.

11 Ivi, pp. 224-226.

12 Oltre a quelli qui citati, scritti di Ettore Guatelli sono pubblicati in Vittorio Feronelli, Flavio Niccoli (a cura di), La coda della gatta. Scritti di Ettore Guatelli: il suo Museo, i suoi racconti (1948-2004), IBC Emilia-Romagna, Bologna, 2005 (prima edizione 1999) e in Ettore Guatelli, Il Taro e altre storie, Diabasis, Parma, 2005, quest’ultimo contiene una bibliografia di Ettore Guatelli a cura di Jessica Anelli.

13 Giorgio Agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalistica, Neri Pozza, Vicenza, 2017, p. 26.

14 Ivi, p. 28.

15 Clemente, Guatelli (a cura di), Il bosco delle cose, cit., 1996, p. 213.