Che la Storia del Novecento sia il repertorio cui stanno attingendo numerose opere narrative delle ultime stagioni è un fatto che ci viene confermato praticamente ogni settimana, semplicemente scorrendo i titoli presenti nelle classifiche dei libri più venduti compilate per le pagine dei supplementi culturali dei vari quotidiani. Il caso di M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati (Milano, Bompiani, 2018) è forse il più rappresentativo, ma l’elenco sarebbe davvero lungo e, essendo in fondo compilabile da tutti, non vale la pena riprodurlo qui né in parte né per intero.

Si dirà solo che recentemente, a distanza di un paio di mesi l’uno dall’altro, sono arrivati in libreria due romanzi che spiccano sulla maggior parte dei titoli presenti negli scaffali delle novità librarie, poiché entrambi di indubbio valore letterario: si tratta di Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino (Roma, minimum fax, 2019) e Prima di noi di Giorgio Fontana (Palermo, Sellerio, 2020). Tutti e due propongono una riuscita cavalcata nei territori del Novecento italiano, dunque condividono sostanzialmente l’arco temporale di svolgimento (1926-2010 per quello di Rapino; 1917-2012 per quello di Fontana) e una prospettiva “dal basso” di personaggi umili o perdenti (“vinti” li avrebbe detti Giovanni Verga).

Ciò che li differenzia profondamente, invece, è innanzitutto il registro (corale nella saga famigliare dei Sartori in Fontana, individuale e memoriale per il Liborio Bonfiglio di Rapino), ma più ancora la lingua (tradizionale o standard – nell’accezione linguistica – in Fontana, sbilenca e funambolica in Rapino). Ed è proprio quest’ultimo tratto a fare del primo dei due romanzi un’opera di grande novità e sicuro interesse nel panorama letterario recente, e sul quale proverò a svolgere alcune riflessioni non del tutto estranee alle ragioni di una rivista come «Clionet».

L’autore, Remo Rapino, è stato insegnante di Storia e Filosofia nel Liceo classico di Lanciano (CH) e ha alle spalle numerose pubblicazioni in versi e in prosa, finzionale e saggistica, cui sono stati tributati riconoscimenti e premi, ma con questo suo ultimo lavoro raggiunge una maturità e una compiutezza che non avevano le prove precedenti – le quali tuttavia ne sono in alcuni casi indispensabile retroterra.

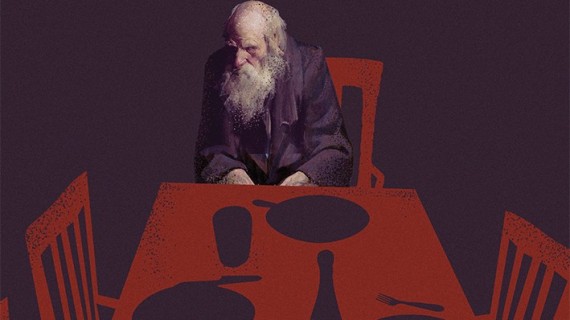

Il romanzo racconta in prima persona la storia di Liborio Bonfiglio, un «cocciamatte», oggi diremmo un borderline, il matto di un paese che non viene mai nominato, ma nel quale è riconoscibile lo stesso dove vive l’Autore. Giunto alla fine dei suoi giorni, il protagonista si mette a ricordare (e a scrivere) i propri ottantaquattro anni di vita e così il lettore (ma sarebbe meglio dire l’ascoltatore, perché la narrazione procede in una costante e riuscita finzione di oralità) vede scorrere davanti a sé l’intera storia nazionale: non ricostruita nei singoli eventi caratterizzanti, che anzi agiscono sul fondale, ma sintetizzata in quelli “modellanti” o, diremo meglio, di lunga durata. A cominciare dalle emigrazioni degli anni Venti, adombrate nella fuga verso l’America (USA o Argentina non si saprà mai) del padre prima ancora della nascita di Liborio, e proseguendo poi con la scuola fascista, l’apprendistato lavorativo (prima presso un funaio poi presso un barbiere), la guerra e la Resistenza, il servizio militare, le case chiuse, l’emigrazione interna, il lavoro in fabbrica (a Milano) poi in campagna (a Bagnacavallo), poi di nuovo in fabbrica (a Bologna), il sindacato, l’invasione dell’Ungheria, il ’68, il ’77, le lotte, il manicomio (a Imola), la solitudine della vecchiaia.

Attraverso quella del protagonista, però, questo romanzo racconta vita, morte e miracoli di quasi un secolo di storia patria (dal 1926, anno in cui viene al mondo Liborio, al 2010, anno in cui egli si appresta a uscire di scena), i suoi segni neri, la sua follia, il suo coraggio, le sue speranze, le sue rivolte, la sua innocenza e la sua ferocia. Anche Liborio infatti è un figlio del secolo, che vivendo fa esperienza di Storia e di persone, conservando sempre uno sguardo puro perché storto, e sghembo perché innocente. Il mondo lo ripagherà con la derisione e l’emarginazione, ma di questa condizione di escluso Liborio farà un punto di osservazione privilegiato per raccontare il Paese e la sua Storia.

Nei vari capitoli di queste picaresche, stralunate e commoventi avventure il lettore si imbatte in vicende, situazioni e personaggi emblematici, che raccontano se stessi e insieme un’epoca o un luogo: ad esempio il maestro elementare Cianfarra Romeo; l’amore mai scordato Giordani Teresa; il compulsivo frequentatore di bordelli Venturi Ermes (finito divorato dalla sifilide). L’arrivo a Milano coincide per Liborio con l’esperienza sintetizzata da Luigi Tenco in Ciao amore, ciao: «Saltare cent’anni in un giorno solo / Dai carri dei campi / Agli aerei nel cielo» (1967). E poi l’episodio forse più intenso di tutto il libro: la ricostruzione, parzialissima perché “in soggettiva”, della rivolta cittadina contro gli occupanti tedeschi il 5 e 6 ottobre 1943 (che è valsa alla città di Lanciano la Medaglia d’oro al valor militare).

Ma lasciando al lettore il gusto della scoperta dei tanti episodi, qui si farà una sola eccezione per concentrarci sulla parte conclusiva delle traversie dell’antieroe protagonista, quando questi, stanco e sempre più emarginato, torna a vivere in grande povertà e isolamento nel paese natale. Anche in questa interruzione del flusso di peripezie siamo comunque messi di fronte alla rappresentazione di una antropologia dei tempi, allo specchio di un’Italia ferma, invecchiata, atomizzata, ripiegata e incattivita. Liborio, infatti, divenuto oggetto fisso dello scherno anche feroce dei compaesani, trova un televisore che non funziona, ma che egli comincia a guardare tutte le sere, scoprendo che

se mi mettevo un poco di sguiscio quando se ne calava il sole e una spera di sole entrava dalla finestra della cucinola e andava a colpire proprio al centro del vetro scuro della televisione allora come se era un miracolo vedevo una faccia un poco confusa ma si vedeva che era una faccia di cristiano, e così stavo per tutto il tempo che c’era quella spera di sole a guardare quella faccia confusa che poi mi sono accorto che era la mia (p. 216).

Siamo nel capitolo che abbraccia gli anni 2001 … 2006, sullo sfondo dei quali vediamo sì l’attentato alle Torri gemelle di New York, ma che qui ci raccontano piuttosto lo svuotamento prodotto nel tessuto sociale italiano dall’evoluzione della neotelevisione, e dall’imbarbarimento di coscienze e linguaggi che essa ha portato. Osserva infatti Goffredo Fofi che «la piattezza di lingua e d’esperienza di oggi nascondono e censurano una vitalità di ieri, che ancora resiste, forse, sotto le ceneri del conforme, dell’omologato. Rapino ci dice infine che è meglio un matto con radici, storia e dolore di una massa di uguali che si fingono diversi. Il matto di paese che racconta ne ha viste molte in un luogo che cambiava e che dalla speranza e dalla crescita è passato all’abulia» («Internazionale», 31 ottobre 2019, p. 94).

E così proprio attraverso la ribellione di una lingua storta e irregolare, zoppa e imprevedibile come un dribbling di Garrincha, Liborio Bonfiglio, e attraverso di lui Remo Rapino, mette in atto una forma di resilienza all’omologazione, rivendica il senso di precaria ma caparbia umanità, quella che soltanto chi ha vissuto ai margini o in un altrove può affermare e contrapporre. Occorre spegnere quella tivù, azzerarne il vocìo e l’ipnosi scintillante che, quelli sì ci espropriano di noi e ci “alienano”, per tornare a vedere una seppur sfocata immagine umana, come Dante al termine del suo viaggio ultramondano, e ritrovare se stessi.

Non è un caso, infatti, che proprio mentre la comunicazione va assumendo il ruolo centrale che oggi ben conosciamo nella costruzione sociale e politica, Liborio sviluppa una balbuzie che lo costringe al silenzio e stringe amicizia con un’altra emarginata affetta da quasi totale sordità. Quale metafora più potente, quale critica più corrosiva di un muto e una sorda che al calar del sole guardano in silenzio lo schermo buio di un televisore spento. E lì ritrovano se stessi, la loro resistente umanità – e Liborio addirittura il proprio intero passato, fino al padre mai conosciuto.

Per storia e lingua, Liborio Bonfiglio è parente stretto del Vincenzo Rabito di Terra matta (Torino, Einaudi, 2007), il cui viaggio nel Novecento ci ha permesso di guardarlo con altri occhi e narrarlo con altre parole. Perché una lingua come la loro, che viene letteralmente da un altro mondo, è un atto di resistenza, è indispensabile al riappropriarsi della Storia, alla possibilità di rinnovarne il racconto e di coltivare nuove sperabili utopie. È dunque per questo che per il proprio epitaffio finale Liborio prevede come unica definizione per sé quella di «fiommista», in ricordo della propria militanza in quel sindacato dei metalmeccanici e della stagione di lotte e riscatto umano e sociale cui aveva partecipato, prima che essa venisse risucchiata da un fallimento personale ed epocale.

Se poi sulla lapide restasse spazio sufficiente, Liborio suggerisce al marmista di aggiungere anche «Volare oh oh nel blu dipinto di blu»: da un punto di vista soggettivo, infatti, è questa l’unica metafisica possibile per chi ha avuto per tutta la vita nuvole nere sulla testa; ma la richiesta si giustifica anche da un punto di vista collettivo, perché forse con Domenico Modugno Liborio e tanti italiani avevano spalancato le braccia a una speranza di rinascita dalle macerie di una guerra terribile, pur temendo «che un sogno così non ritorni mai più».