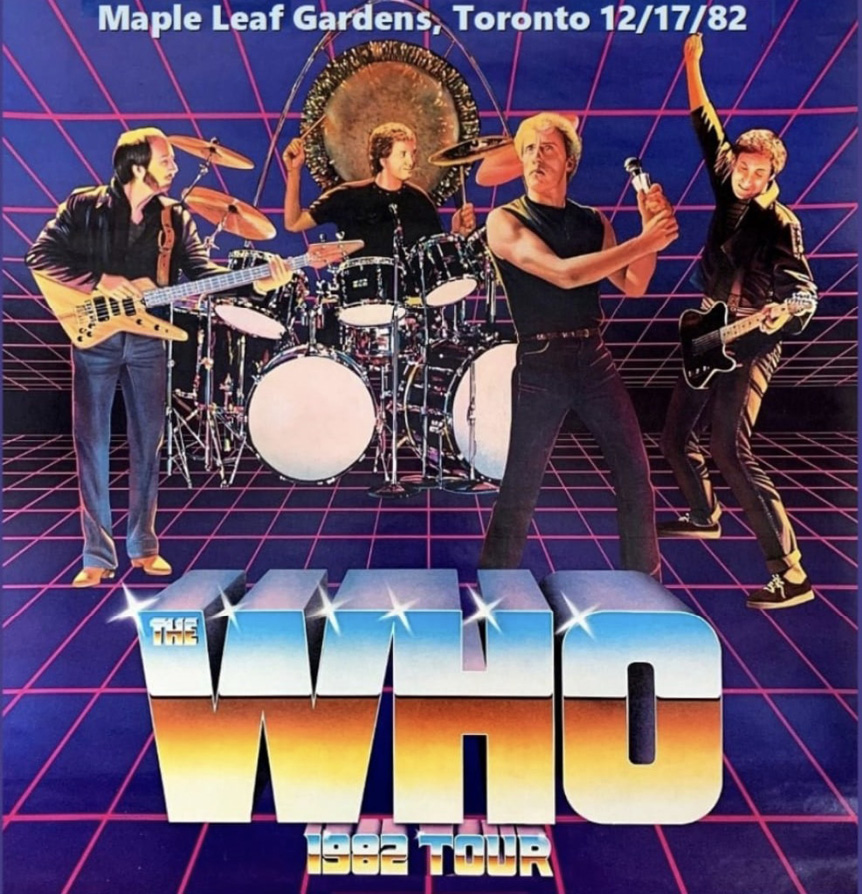

In apertura: il poster dell’esibizione degli Who al Maple Leaf Garden, Toronto, 17 dicembre 1982 (particolare).

Cos’è mai la vita, signore,

quando è finita l’allegria della gioventù,

se non una lunga scansione del tempo?

Walter de la Mare, Ognissanti

Come mi piace il giovane che ha in sé qualche cosa del vecchio,

così mi piace il vecchio che ha in sé qualche cosa del giovane:

chi segue questa norma potrà essere vecchio nel corpo,

ma nell’anima non sarà vecchio mai

Cicerone, Cato Maior de senectute

I hope I die before I get old. Spero di morire prima di diventare vecchio. Così cantava Roger Daltrey, vocalist degli Who, su testo scritto dal geniale chitarrista Peter “Pete” Townshend. Correva l’anno 1965, il brano si intitolava, programmaticamente, My Generation e sarebbe diventato uno dei capisaldi della storia del rock, per certi aspetti anticipante la furia iconoclasta del punk di fine anni Settanta1. Non è esagerato dire che proprio quei versi sono, se non i più celebri, sicuramente fra i più celebri di tutto il canzoniere rock angloamericano. Urlo di ribellione giovanile, appena post adolescenziale (all’epoca Townshend non aveva ancora vent’anni), contro le vecchie generazioni, rappresentante dalle istituzioni decrepite della monarchia britannica. Cosa è accaduto dopo?

Ebbene, non solo Townshend, fortuna sua, non è morto prima di invecchiare, ma, sessant’anni più tardi, incurante di una fastidiosa semi-sordità, frequenta ancora i palchi di mezzo mondo insieme al fido, ancorché ormai sfiatatissimo, Daltrey, l’unico altro sopravvissuto della band originale, il bassista John Entwistle e il batterista Keith Moon essendosene andati da molto tempo, il secondo, lui sì, ben prima di diventare vecchio. Mentre scrivo queste righe, si è spenta da poco l’eco delle due date italiane2, le uniche in Europa, tenute da ciò che rimane di una delle più importanti band inglesi di tutti i tempi nell’ambito del tour “The song is over” (la canzone è finita, titolo di un brano del disco capolavoro Who’s Next del 1971), annunciato mestamente come il loro tour d’addio3. È molto probabile che lo sia per davvero, stante l’età avanzata dei due. Ma è lecito dubitarne, non foss’altro perché gli Who ci hanno già abituati a questo tipo di esternazioni. La prima volta che dichiararono di voler appendere gli strumenti al chiodo, infatti, non avevano nemmeno compiuto i quarant’anni. Era il 1982 e il loro tour “The Who Rocks America”, presentato per l’appunto come farewell tour, si concluse il 17 dicembre con un sold out, trasmesso in diretta via satellite, al Maple Leafs Garden di Toronto, Canada4. Neanche tre anni dopo, tuttavia, il gruppo sarebbe tornato insieme per il mega happening benefico in mondovisione del Live Aid del 13 luglio 1985, preludio alla ricostituzione definitiva nel 1989, inframezzata da almeno altri due (per la verità non troppo espliciti) proclami di ritiro dalle scene.

Gli Who non sono stati gli unici artisti rock a prospettare il proprio pensionamento per poi ripensarci. Gli esempi in questo senso si sprecano5. Dal “pioniere” Elton John, che durante uno spettacolo alla Wembley Arena (all’epoca Empire Pool) il 3 novembre 1977 proclamò dinanzi a un pubblico attonito6 la fine della sua carriera concertistica salvo ricredersi a distanza di soli due anni; ai Kiss, autentici campioni di mastodontici final tour, uno tra il marzo 2000 e l’aprile 2001, un altro (“The End of the Road World Tour”) tra il gennaio 2019 e il dicembre 2023. Negli ultimi tempi, con l’inesorabile incedere delle stagioni che non risparmia le rockstar, i tour di commiato, veri o presunti, sono diventati una tale consuetudine che non meraviglia che i sempre caustici PIL di John Lydon (il Johnny Rotten dei Sex Pistols) abbiano chiamato la loro tournée della primavera/estate 2025 (tre date anche in Italia) This is Not the Last Tour.

Sotto questo profilo i musicisti italiani si sono dimostrati (forse, chissà, per quel che di italica scaramanzia) generalmente più accorti, sebbene un caso emblematico abbia riguardato il nostro rocker nazionalpopolare per antonomasia: Vasco Rossi. In una lunga intervista concessa a Vincenzo Mollica per lo speciale RAI Io sono ancora qua e anticipata dal TG1 delle 20 del 26 giugno 2011, l’allora neo sessantenne cantautore emiliano, ebbe a dichiarare:

Alla fine di questo tour, dopo trent’anni di carriera, dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività di rockstar […] Continuerò a scrivere canzoni perché mi piace, magari anche a fare concerti, non è che mi ritiro, ma a 60 anni uno non può più fare la rockstar. Questa è la mia ultima tournée.

Una esternazione inaspettata che, a leggere la stampa coeva, lasciò increduli e sconcertati i fan, pur nella consapevolezza dell’inevitabile.

Ad animare Michele è […] un senso di gratitudine: “Fondamentalmente cosa potevamo pretendere? Non è più un ragazzino, dobbiamo solo ringraziarlo delle canzoni che ci ha dato. Un giorno doveva finire tutto questo, questo giorno è arrivato… Grazie di tutto Vasco!”7.

Timori e malinconie destinati a svanire in fretta, con Vasco che, dismesse le vesti a lui non congeniali del pensionato e riattizzata la sacra pira del rock & roll tricolore, è tornato sul “fronte del palco”8 più carico che mai. Tanto che, da tre lustri a questa parte, i suoi concerti oceanici negli stadi sono un appuntamento fisso dell’estate italiana, con i biglietti messi in vendita 12 mesi prima e polverizzati, nonostante i prezzi non esattamente popolari, nel volgere di un amen.

Fenomeno parallelo e speculare ai farewell tour sono le reunion delle vecchie glorie, recentissima quella ultra milionaria degli Oasis dei litigiosi fratelli Liam e Noel Gallagher, ragazzini in confronto ai nomi fin qui ricordati ma pur sempre appartenenti a un’era, gli anni Novanta del britpop, definitivamente tramontata. Superfluo dire che il tour Oasis Live ’25, iniziato a Cardiff il 5 luglio 2025, sta facendo registrare ovunque il tutto esaurito. Un po’ reunion e un po’ addio, obbligato in questo caso, sempre il 5 luglio si è celebrato a Birmingham, loro città natale, il grande concerto/evento dei Black Sabbath Back to the Beginning, con il frontman Ozzy Osbourne, afflitto da una gravissima malattia, costretto a esibirsi – va detto più che dignitosamente – su una sorta di trono infernale ispirato alla sua personificazione del Prince of Darkness. Un trionfo del kitsch sul quale la morte dell’istrionico cantante, sopravvenuta pochi giorni dopo, ha proiettato una luce retrospettiva di grandezza.

C’è poi chi non ha mai neanche per un attimo pensato di mollare e continua imperterrito a calcare il palcoscenico. Tanto per limitarci ai mostri sacri: Bob Dylan (85 anni) on the road pressoché ininterrottamente dal 7 giugno 1988 con il – nomen omen, anche se ufficioso – Never Ending Tour; Paul McCartney e Ringo Starr (rispettivamente 83 e 85); i Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, quasi due secoli e mezzo in tre); Neil Young (79), cui si devono i versi che danno il titolo a questo articolo9; Bruce Springsteen (75); gli Ac/Dc, con il chitarrista Angus Young che, forse in strenuo omaggio al cognome, continua a dimenarsi vestito da scolaretto a 70 anni suonati. Tutti più o meno accumunati da capelli tinti, lifting, massiccio uso di integratori e bevande salutiste, a compensare gli eccessi alcolici e lisergici del passato, e (non sempre ma spesso) compagne molto più giovani.

Tutte facce diverse della stessa medaglia, ovvero l’incapacità dei miti del rock di smettere, di accettare la resa delle armi. Un’ostinazione, per certi versi ammirevole, alimentata da una imponente industria della nostalgia, che, rivisitando continuamente il passato, ci dà l’illusione di vivere in un eterno presente del rock. Per cui è tutto un pullulare di riviste specializzate con retrospettive su questo e su quello (invariabilmente ritratto da giovane), pagine Facebook dedicate, biopic che riproducono pedissequamente sequenze e dettagli dei video d’epoca (ultimo in ordine di tempo l’acclamato A Complete Unkown di James Mangold incentrato sulla svolta elettrica di Bob Dylan del 1965)10 e via discorrendo. Per tacere del successo delle cosiddette tribute band (dagli Abba a Zucchero, con netta prevalenza di Queen e Pink Floyd) che, imitando a menadito sonorità, movenze e look dei loro beniamini, danno agli spettatori di bocca buona l’illusione di trovarsi di fronte agli originali. Insomma, un vero e proprio culto, un feticismo del tempo che fu per il quale un importante critico musicale inglese, estendendo l’analisi dall’ambito musicale a quello del costume in generale, ha coniato il termine retromania 11.

Alla base di tutto ciò sta il mito/miraggio dell’eterna giovinezza che permea la civiltà occidentale del benessere; una giovinezza prolungata artificialmente sine die, a esorcizzare il pensiero del decadimento e della fine ineluttabile. Un’idea, scrive un filosofo

malsana che contrae la nostra vita in quel breve arco in cui siamo biologicamente forti, economicamente produttivi ed esteticamente belli, gettando nell’insignificanza e nella tristezza tutti quegli anni, e sono i più, che seguono questa età felice, la quale, una volta assunta come paradigma della vita, declina nella forma della mesta sopravvivenza tutto il tempo che ancora ci resta da vivere12.

La verità – io credo –, per quanto difficile da elaborare, è che il rock, quello classico, è anagraficamente una musica vecchia, suonata da vecchi per un pubblico costituito per la maggior parte da vecchi nostalgici. E uso volutamente questo termine “scabroso”, vecchi, messo al bando nella nostra società edonistica (come non ricordare che durante l’epidemia da Covid-19 i giornali titolavano di “anziani” di oltre 90 anni stroncati anzitempo dal virus?). D’altronde, con le dovute eccezioni, le nuovissime generazioni sono lontane anni luce dalle sonorità del rock, di cui ignorano tutto o quasi. Un diciasettenne del 1985 incollato alla TV a seguire il Live Aid conosceva ovviamente i divi pop del momento (Madonna, i Duran Duran, gli Spandau Ballett ecc.) ma, in linea di massima, sapeva benissimo chi erano i Led Zeppelin, gli Who, Eric Clapton, forse persino gli Status Quo. Non ne ho la riprova, ma sono ragionevolmente convinto che, se si facesse oggi un altro Live Aid, un diciassettenne del 2025, cresciuto a pane, trap e autotune, non conoscerebbe nessun gruppo rock (ammesso che ve ne siano di realmente significativi) dei vent’anni precedenti. Non è solo il progressivo allentarsi, fino al venir meno, della cinghia di trasmissione musicale fra generazioni diverse, siamo di fronte, e non da oggi, a un mutamento radicale di prospettiva.

Noi tutti attempati rocker possiamo continuare a illuderci che non sia così, a indossare le nostre t-shirt scolorite con il logo dei Ramones e a precipitarci sotto il palco a veder suonare degli ultra ottantenni, a loro volta impegnati a recitare una parte; ma il tempo non si lascia ingannare dai nostri infingimenti. Come cantavano i Pink Floyd, molti anni prima di invecchiare, «The time is gone, the song is over/Thought I’d something more to say»13.

Note

1 Si tratta del terzo singolo degli Who, uscito il 29 ottobre 1965 e giunto al secondo posto della classifica inglese. La canzone dette altresì il titolo al primo LP della band londinese (Brunswick, LAT-8616), pubblicato nel dicembre di quell’anno.

2 20 e 22 luglio 2025, Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Pd) e Parco della Musica di Segrate (Mi).

3 Il numero dell’11 novembre 1982 della “bibbia” del giornalismo rock, “Rolling Stone”, dedicava la copertina agli Who col titolo lapidario The Who The End. All’interno, l’editorialista e futuro conduttore di MTV News Kurt Loder spiegava la decisione del gruppo, raccogliendone le confidenze. Cfr. Kurt Loder, The Who, Last Time Around. The Who Say Goodbye Before they Get Old and Hello to a Very Uncertain Future, in “Rolling Stone”, 11 novembre 1982, p. 24.

4 Significativamente, una biografia della band scritta dal critico musicale statunitense Dave Marsh (fra le altre cose l’inventore del termine punk rock), e intitolata non a caso con i famosi versi di My Generation, terminava a mo’ di epitaffio sulle note di quella tournée. Cfr. Dave Marsh, Before I get Old. The Story of the Who, New York, St. Martin’s Press, 1983.

5 Un divertente elenco dei sedicenti “ultimi” tour si può leggere in: Andy Greene, 15 tour di addio che non lo erano, consultabile online sul sito di Rolling Stone Italia: https://www.rollingstone.it/musica/classifiche-liste-musica/15-tour-di-addio-che-non-lo-erano/877036/, ultima consultazione di tutti i link: 29 luglio 2025., ultima consultazione di tutti i link: 29 luglio 2025.

6 Con queste parole perentorie, pronunciate con voce rotta dall’emozione prima di Don’t Let The Sun Go Down on Me: «I’ve made a decision tonight, this is gonna be the last show, allright. So there’s a lot more to me than playing on the road, and this is the last one I’m gonna do». Il concerto si trova agevolmente in rete, ad esempio alla pagina: https://www.youtube.com/watch?v=MwzFRJPST9s.

7 Vasco, addio alle scene. “Mi dimetto da rock star”, in “la Repubblica”, 26 giugno 2011.

8 Parafraso dal titolo di un suo fortunato LP live del 1990 (EMI 2-64 7943621).

9 Dalla canzone My My, Hey Hey (Out of the Blue), contenuta nell’album del 1979 Rust Never Sleeps (Reprise Records HS 2295)

10 Basato sul libro del musicista e musicologo americano Elija Wald, Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties, New York, Dey Street/HarperCollins, 2015.

11 Cfr. Simon Reynolds, Retromania. Pop Culture’s Addiction to Its Own Past London, Faber & Faber, 2011 (ed. it. Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato, Roma, Minimun fax, 2017).

12 Umberto Galimberti, Miti del nostro tempo, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 44.

13 Pink Floyd, Time, dall’album blockbuster The Dark Side of The Moon del 1973 (Harvest, SHVL 804).